Masalah Literasi dan Numerasi di Sekolah Indonesia

Anak-anak Indonesia yang sedang duduk di bangku sekolah sering mengalami kesulitan memahami bacaan atau menyelesaikan soal matematika sederhana. Padahal, mereka sudah belajar bertahun-tahun, ikut berbagai ujian, dan diajar dengan kurikulum yang terus dirombak dari waktu ke waktu. Namun, hasilnya tetap tidak memuaskan. Skor literasi dan numerasi kita masih tertinggal, bahkan di sekolah-sekolah yang disebut unggulan.

Kondisi ini bukan hanya tentang angka di atas kertas. Rendahnya kemampuan dasar seperti membaca dan berhitung memiliki dampak jangka panjang. Anak-anak yang kesulitan memahami teks atau logika angka akan mengalami kesulitan dalam menyerap pelajaran lain. Lebih lanjut, mereka juga akan tertinggal dalam dunia kerja yang semakin menuntut keterampilan berpikir kritis dan problem solving. Ini bukan hanya masalah pendidikan, tapi juga masalah masa depan bangsa.

Banyak orang buru-buru menyalahkan sistem tanpa benar-benar memahami akarnya. Sebenarnya, literasi dan numerasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Mulai dari cara guru mengajar, budaya belajar di rumah, akses terhadap buku dan teknologi, hingga lingkungan sosial yang mendukung atau justru menghambat. Jadi, sebelum menyalahkan anak-anak atau sekolah, lebih baik kita bongkar secara jujur. Apa saja yang membuat skor literasi dan numerasi kita stagnan?

Kurikulum yang Berubah Tapi Belum Tuntas

Sejak penerapan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), fokus pembelajaran mulai bergeser ke arah kemampuan dasar seperti memahami bacaan dan memecahkan persoalan numerik. Namun, tidak semua sekolah siap menjalankan perubahan ini. Banyak guru belum memahami esensi AKM secara mendalam, sehingga pembelajaran masih dilakukan dengan pendekatan lama yang lebih menekankan hafalan dan pencapaian nilai semata.

Selain itu, kurikulum baru belum sepenuhnya didukung oleh perangkat ajar dan evaluasi yang sesuai. Akibatnya, guru terpaksa berimprovisasi di tengah ketidakpastian. Hal ini berdampak langsung pada konsistensi pembelajaran, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelatihan atau bahan ajar.

Kualitas Guru yang Masih Belum Merata

Guru adalah ujung tombak pendidikan, tetapi pemerataan kompetensi guru masih menjadi pekerjaan rumah besar. Banyak guru belum mendapatkan pelatihan yang cukup dalam menerapkan pendekatan berbasis literasi dan numerasi yang kontekstual. Beberapa bahkan masih menggunakan metode mengajar satu arah yang membuat siswa cepat bosan dan tidak aktif berpikir kritis.

Masalahnya tidak hanya pada akses pelatihan, tetapi juga pada keberlanjutan proses pembinaan. Setelah pelatihan selesai, tidak banyak guru yang mendapat pendampingan lanjutan atau forum berbagi praktik baik. Akibatnya, transformasi pengajaran seringkali terhenti di tengah jalan tanpa penguatan yang berkelanjutan.

Dampak Pandemi yang Masih Membekas

Pandemi COVID-19 menjadi pukulan telak bagi sistem pendidikan, terutama di sektor dasar. Selama hampir dua tahun, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, padahal banyak daerah belum siap dengan infrastruktur tersebut. Anak-anak kehilangan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan guru dan teman, yang sebelumnya menjadi bagian penting dari proses belajar.

Learning loss menjadi istilah yang akrab di kalangan pendidik karena penurunan kemampuan siswa dalam membaca dan berhitung terlihat jelas ketika sekolah kembali dibuka. Banyak siswa yang secara teknis naik kelas, tetapi secara kemampuan belum memenuhi standar dasar yang seharusnya.

Ketimpangan Akses dan Kualitas

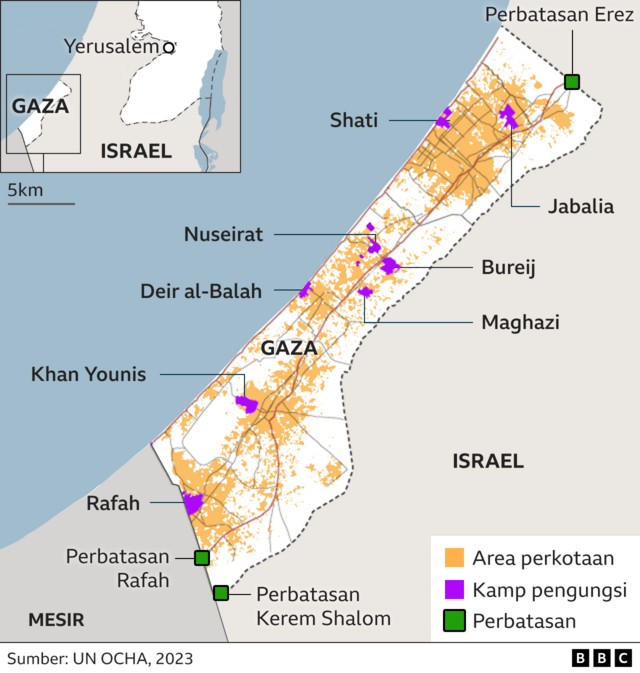

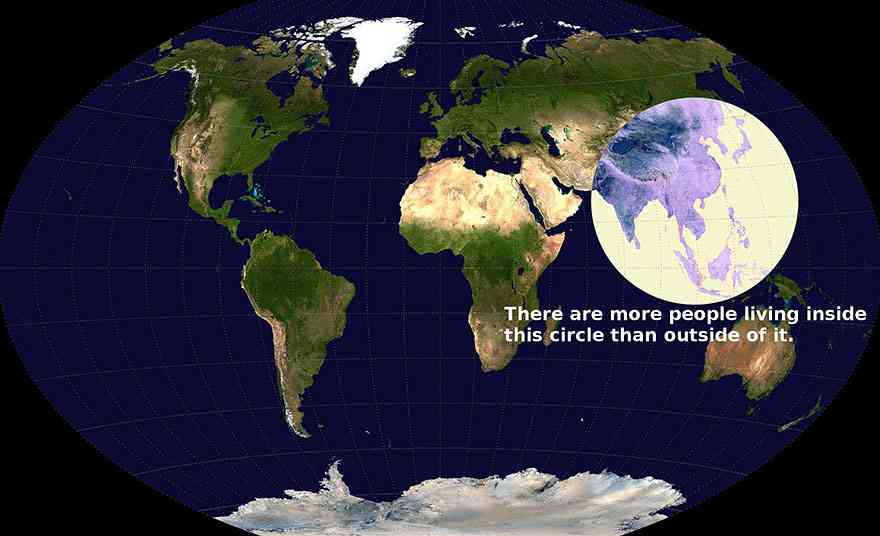

Indonesia adalah negara kepulauan dengan kondisi geografis yang sangat beragam. Ketimpangan antara kota besar dan daerah terpencil sangat mencolok, baik dari sisi fasilitas, jumlah guru, maupun ketersediaan bahan ajar. Sekolah di kota bisa memiliki akses ke perpustakaan digital, pelatihan daring, hingga kelas pengayaan. Sementara itu, sekolah di pedalaman masih bergelut dengan keterbatasan buku, listrik, bahkan guru tetap.

Ketimpangan ini membuat upaya pemerataan pendidikan menjadi sangat menantang. Pemerintah memang sudah mengupayakan berbagai intervensi, namun belum cukup menjangkau semua wilayah secara merata. Anak-anak yang lahir di daerah dengan akses terbatas pun harus berjuang lebih keras untuk mencapai kemampuan literasi dan numerasi dasar.

Budaya Baca yang Belum Tertanam

Persoalan literasi tidak cukup diselesaikan di sekolah. Tanpa dukungan lingkungan yang kondusif di rumah dan masyarakat, kebiasaan membaca akan sulit tumbuh. Banyak keluarga belum menjadikan kegiatan membaca sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Bahkan, sebagian besar rumah tangga tidak memiliki bahan bacaan selain buku pelajaran sekolah.

Kebiasaan anak-anak di luar sekolah pun lebih didominasi oleh konsumsi media digital yang sifatnya visual dan cepat. Hal ini memperlemah daya tahan mereka dalam memahami teks panjang atau menyelesaikan soal numerik dengan tahapan berpikir logis. Padahal, keterampilan membaca dan berhitung sangat bergantung pada latihan berkelanjutan dan kesabaran dalam proses berpikir.

Data Terbaru dan Potret yang Mencemaskan

Hasil dari asesmen nasional terbaru memang menunjukkan adanya peningkatan, namun belum bisa dikatakan signifikan. Sekitar 67 persen siswa telah mencapai kompetensi minimum dalam literasi dan numerasi, meningkat dari tahun sebelumnya. Meski demikian, hasil ini belum cukup menggambarkan kualitas pendidikan yang merata di seluruh Indonesia.

Sementara itu, skor Indonesia dalam PISA justru mengalami penurunan. Kemampuan membaca, matematika, dan sains para siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara lain, dan tren perbaikannya cenderung stagnan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan internal saja tidak cukup. Indonesia perlu langkah konkret yang lebih sistematis, terstruktur, dan menyeluruh agar bisa keluar dari krisis mutu ini.

Beberapa daerah memang menunjukkan progres positif. Di satu wilayah, misalnya, skor literasi dan numerasi siswa meningkat drastis berkat program intervensi yang terarah, seperti pelatihan guru intensif dan pembiasaan membaca harian. Namun keberhasilan ini masih menjadi pengecualian dan belum menjadi norma.

Perbaikan yang Harus Dilakukan Sekarang

Perubahan mendasar harus dimulai dari cara kita mengajar. Literasi bukan hanya soal membaca teks, tetapi kemampuan memahami informasi secara mendalam dan menggunakannya dalam kehidupan nyata. Begitu juga numerasi, bukan sekadar menghafal rumus matematika, tetapi memahami konsep dan aplikasinya secara logis.

Guru perlu dilatih untuk membimbing siswa berpikir kritis dan kreatif, bukan hanya menjawab soal. Pelatihan harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya sekali lalu selesai. Pendekatan pembelajaran juga harus disesuaikan dengan konteks lokal, budaya siswa, dan kondisi sekolah.

Selain itu, semua pihak harus dilibatkan dalam perubahan ini. Pemerintah pusat, daerah, sekolah, orang tua, dan komunitas harus bergerak bersama. Ketersediaan bahan ajar yang menarik, pelatihan guru yang aplikatif, serta pemanfaatan teknologi secara bijak bisa mempercepat transformasi ini.

Pemerintah juga harus terus menggunakan data yang valid dan terkini dalam mengambil kebijakan. Evaluasi berbasis data harus menjadi dasar untuk intervensi, agar keputusan yang diambil tidak bersifat reaktif atau sekadar simbolik.

Rendahnya literasi dan numerasi bukan sekadar soal angka di atas kertas, melainkan cermin dari kesiapan bangsa dalam menghadapi masa depan. Kita tidak bisa lagi berpuas diri dengan perbaikan kecil yang tidak merata. Dibutuhkan perubahan besar, komitmen nyata, dan kerja sama lintas sektor untuk menjadikan literasi dan numerasi sebagai hak semua anak, bukan hanya yang tinggal di kota besar atau bersekolah di tempat unggulan. Pendidikan harus menjadi kekuatan yang memerdekakan cara berpikir, bukan sekadar menggugurkan kewajiban belajar.

Komentar

Tuliskan Komentar Anda!